Les paroles d’Ahidjo n’étaient pas de simples slogans politiques. Elles furent prononcées à maintes reprises devant les Nations Unies, consignées dans les archives officielles, et servirent de base à la décision d’un peuple sur son avenir. En droit international, de telles assurances portent un poids moral et politique.

Par la Rédaction de The Independentist

À la fin des années 1950 et au début des années 1960, le peuple du Cameroun méridional britannique se trouvait à la veille de l’indépendance. L’Assemblée générale des Nations Unies, à travers la Résolution 1608 (XV) du 21 avril 1961, déclara le territoire prêt à s’autogouverner et invita la Grande-Bretagne, le gouvernement du Cameroun méridional et la République du Cameroun à s’entendre sur les termes d’une future union avant le 1er octobre 1961, date de fin de la tutelle britannique.

À ce moment décisif, Ahmadou Ahidjo, alors président de la République du Cameroun, fit des promesses solennelles devant les Nations Unies, la communauté internationale et le peuple du Cameroun méridional. Il assura tous ceux qui l’écoutaient que :

Toute union serait de nature fédérale, jamais une annexion.

Le Cameroun méridional garderait son parlement, ses tribunaux, son administration et son identité.

Les différences de langue, d’éducation et de culture seraient protégées et valorisées.

Le partenariat serait fondé sur l’égalité et le libre choix, et jamais imposé par la force.

En diplomatie, la parole d’un chef d’État est prise aussi au sérieux qu’un traité. Nos dirigeants, peut-être trop confiants, l’ont cru. Pouvaient-ils imaginer qu’un président tienne de tels propos dans les couloirs des Nations Unies pour ensuite agir à l’inverse une fois le pouvoir consolidé ?

De la confiance à la trahison

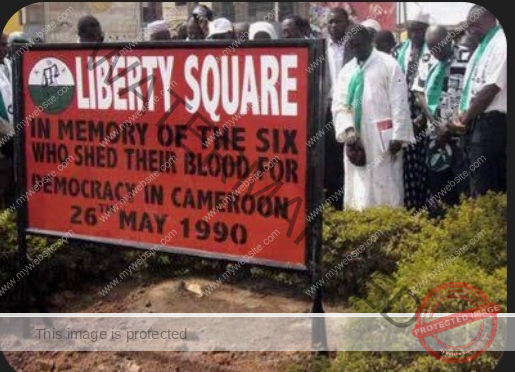

Le 11 février 1961, le peuple du Cameroun méridional participa à un plébiscite organisé par l’ONU. Il choisit de s’unir à la République du Cameroun plutôt qu’au Nigéria. L’indépendance pleine et entière — pourtant garantie par le droit international — ne figurait pas parmi les options. Malgré cela, le peuple accepta l’union, se fiant aux assurances répétées d’Ahidjo.

Mais l’histoire prit un autre chemin :

1961–1972 : La République fédérale du Cameroun vit le jour. Le Cameroun méridional devint « Cameroun occidental », avec une autonomie limitée, sous la pression croissante de Yaoundé.

1972 : Ahidjo organisa un référendum controversé qui abolit brutalement le fédéralisme, effaçant les garanties promises à notre peuple.

Après 1972 : Le Cameroun méridional fut réduit à de simples « provinces », ses institutions démantelées, sa culture visée par une assimilation forcée.

Aujourd’hui : Les demandes pacifiques de dialogue et de justice sont accueillies par les balles, l’emprisonnement et la répression.

Le constat est clair : ce qui avait été présenté comme un partenariat volontaire entre égaux s’est transformé en annexion par la force.

Le poids juridique et moral

Les paroles d’Ahidjo n’étaient pas de simples slogans politiques. Elles furent prononcées à maintes reprises devant les Nations Unies, consignées dans les archives officielles, et servirent de base à la décision d’un peuple sur son avenir. En droit international, de telles assurances portent un poids moral et politique.

La Résolution 1608 (XV) exigeait un traité de l’union dûment négocié. Aucun traité n’a jamais été signé.

La Charte des Nations Unies et la Résolution 1514 (XV) affirment le droit des peuples à l’autodétermination.

Le principe de pacta sunt servanda — « les accords doivent être respectés » — implique que les promesses faites en diplomatie ne sauraient être balayées.

Le seul « crime » du Cameroun méridional a été de rappeler à la République du Cameroun les promesses formulées par son propre président fondateur.

Une question pour Yaoundé

Pourquoi un peuple devrait-il être puni pour avoir réclamé le respect de sa dignité et de son histoire ? Pourquoi répondre par la violence militaire aux rappels pacifiques de promesses solennelles ?

Pour les dirigeants de Yaoundé, la voie de l’honneur n’est pas dans le déni mais dans la reconnaissance. Les archives existent aux Nations Unies. L’histoire ne peut être effacée par décret. Un avenir plus digne passe par la vérité, le respect des engagements et la recherche de la paix dans la justice.

Conclusion

Voilà pourquoi nous luttons.

Non pas parce que nous haïssons, mais parce que nous nous souvenons.

Non pas parce que nous rejetons la paix, mais parce qu’une paix fondée sur des promesses brisées n’est pas une paix véritable.

Le Cameroun méridional mérite la dignité qui lui fut promise en 1961. Tant que ces promesses ne seront pas tenues, la lutte restera non seulement politique, mais profondément morale.

la Rédaction de The Independentist

Leave feedback about this