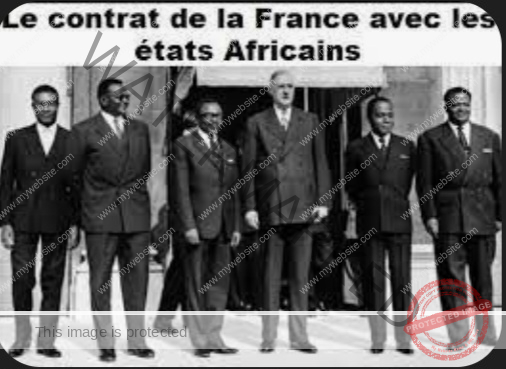

Le général Charles de Gaulle, architecte de la Ve République française, fut également l’architecte de la nouvelle politique africaine de la France. Il comprit que la domination coloniale directe était devenue intenable face aux vagues de décolonisation et à la montée des mouvements nationalistes.

Par la Rédaction de The Independentist

Introduction

L’héritage du colonialisme français en Afrique ne peut pas être compris uniquement comme un phénomène du passé. À travers les Accords de Coopération, négociés dans les années qui ont suivi les indépendances, la France a inséré ses structures dans la vie politique, économique et culturelle de ses anciennes colonies. Il ne s’agissait pas d’un retrait, mais d’une réinvention de l’empire, où la souveraineté était accordée symboliquement mais niée structurellement. Nulle part cet impact destructeur n’est plus clair que dans le cas de l’Ambazonie, ancien Cameroun méridional britannique, dont l’indépendance fut avortée et dont le peuple fut plongé dans un système néocolonial contraire au droit international.

L’Empreinte de De Gaulle

Le général Charles de Gaulle, architecte de la Ve République française, fut également l’architecte de la nouvelle politique africaine de la France. Il comprit que la domination coloniale directe était devenue intenable face aux vagues de décolonisation et à la montée des mouvements nationalistes. La solution n’était pas d’abandonner l’empire, mais de le reconfigurer. En rédigeant des Accords de Coopération bilatéraux avec chaque ancienne colonie, la France a conservé les leviers essentiels : la monnaie, les ressources, la sécurité, l’éducation et la diplomatie.

La Dépendance Monétaire : Le Franc CFA

Au cœur de ce dispositif se trouvait le franc CFA. Les États africains étaient contraints de déposer une large part de leurs réserves de change au Trésor français, donnant à Paris un droit de veto sur leur souveraineté financière. Les partisans du système affirmaient qu’il assurait la stabilité monétaire et protégeait les jeunes États des chocs économiques. En réalité, il les privait de la flexibilité nécessaire pour industrialiser, affronter les crises et concevoir des politiques de développement autonomes. Si la Guerre froide servit un temps de justification, elle est aujourd’hui révolue, et le maintien de ce système apparaît de plus en plus indéfendable.

Des Ressources Sans Développement

Les accords ont aussi garanti à la France un accès privilégié aux ressources naturelles africaines : champs pétroliers, mines d’uranium, plantations de cacao et de café, concessions forestières. Les défenseurs y voyaient un gage d’investissement étranger. Mais la réalité structurelle était une dépendance : les matières premières quittaient l’Afrique, les profits enrichissaient Paris, et la transformation industrielle restait un mirage.

Présence Militaire et Contrôle Politique

Les accords militaires ont consolidé cet édifice. Paris conservait des bases et des droits d’intervention, présentés comme des garanties de sécurité. Mais l’histoire montre que ces interventions servaient souvent d’abord les intérêts français, parfois en soutenant des dirigeants dociles, plutôt qu’en protégeant la démocratie ou les civils.

Captation Culturelle et Diplomatique

Les dimensions culturelles et éducatives des accords ont assuré une influence durable. Les programmes scolaires privilégiaient l’histoire et les idéaux français, marginalisant les savoirs africains. Des générations d’élites formées à Paris revenaient avec des loyautés tournées vers l’extérieur. Sur le plan diplomatique, les États francophones étaient attendus comme des soutiens de la France à l’ONU, renforçant l’image de puissance mondiale de Paris tout en affaiblissant la voix collective africaine.

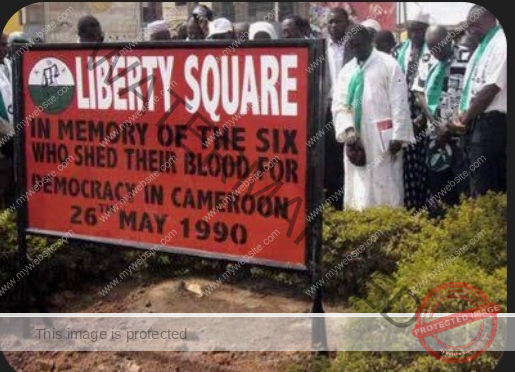

L’Ambazonie : Une Décolonisation Avortée

L’Ambazonie, à la différence de ses voisins francophones, n’était pas destinée à entrer dans ce système. Territoire sous tutelle britannique, son peuple avait droit à l’indépendance en 1961, conformément à la Résolution 1608 de l’ONU. Pourtant, par un plébiscite manipulé, on lui proposa seulement de « rejoindre » le Nigeria ou la République du Cameroun. Aucun traité d’union ne fut jamais signé, rendant la fédération illégale en droit international.

En 1972, le président Ahmadou Ahidjo dissout la fédération par un référendum contrôlé, absorbant de force l’Ambazonie dans l’orbite française. L’exploitation prit alors le visage de l’« intégration nationale ».

La Société Nationale de Raffinerie (Sonara) à Victoria devint à la fois une fierté et une malédiction : ses revenus enrichissaient ailleurs tandis que les populations locales subissaient dettes, mauvaise gestion et pollutions toxiques. La Cameroon Development Corporation (CDC), jadis source majeure d’emplois, fut privée de réinvestissements, ses ouvriers sombrant dans la misère. La Cameroon Bank, symbole d’indépendance financière, fut démantelée, privant l’Ambazonie d’un levier économique vital. Les ports de Tiko et Victoria, jadis promesses d’ouverture commerciale, furent laissés à l’abandon, remplacés par des slogans creux d’« unité nationale » et d’« émergence ».

Plus dramatique encore : le réseau routier. Les Ambazoniens voyageant du nord au sud de leur propre pays doivent transiter par le territoire du Cameroun français. Malgré des ressources abondantes en pétrole, agriculture et forêts, l’Ambazonie reste enclavée, ses routes en ruines, ses ponts négligés, ses infrastructures modernes absentes. Une régression voulue qui fait de ce territoire, paradoxalement, un espace plus arriéré aujourd’hui qu’au moment de l’indépendance avortée.

Le Libéralisme Communautaire : Masque Idéologique

Lorsque Paul Biya succéda à Ahidjo en 1982, il chercha à légitimer le statu quo par sa doctrine du Libéralisme Communautaire. Présentée comme une synthèse d’harmonie et de modernisation, elle entérinait en réalité les structures mêmes des Accords de Coopération. Elle justifiait la centralisation comme efficacité, l’autoritarisme comme unité et la dépendance comme stabilité. Loin d’être une rupture, elle fut un masque idéologique de la monarchie présidentielle gaullienne transposée en Afrique.

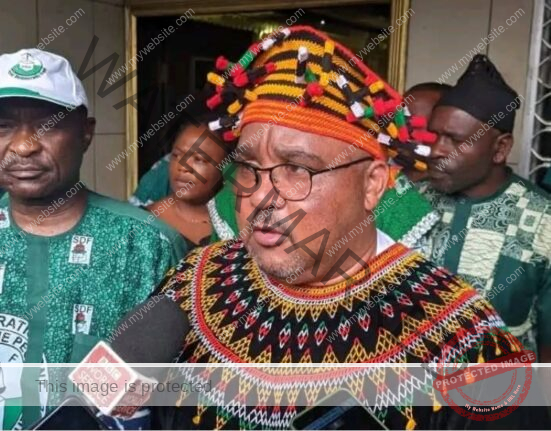

L’Insistance de Sako et la Volonté du Peuple

Aujourd’hui, la lutte de l’Ambazonie est portée par une détermination à achever ce que l’histoire a laissé inachevé. Le président Dr. Samuel Ikome Sako affirme avec constance que le combat doit aller jusqu’à son terme logique : l’indépendance. Il rejette les demi-mesures et les promesses de décentralisation, insistant sur le fait que la souveraineté ambazonienne n’est pas négociable. Sa voix rejoint la volonté de son peuple, qui, malgré massacres, exils et répression, refuse de renoncer à son droit à l’autodétermination.

Pour les Ambazoniens, il ne s’agit pas seulement de politique mais d’existence même. Ayant vu s’effondrer leurs institutions, leurs infrastructures et leur dignité, ils savent que des slogans ne peuvent se substituer à la liberté. Leur détermination est de transformer une décolonisation avortée en une décolonisation achevée.

Conclusion

Les Accords de Coopération furent conçus à l’ère de la Guerre froide, quand la France pouvait présenter la dépendance comme stabilité et des dirigeants africains la vendre comme modernisation. Cet âge est terminé. Dans tout l’espace francophone, du Mali au Niger en passant par le Burkina Faso, ces accords sont aujourd’hui contestés ou rejetés.

L’Ambazonie s’inscrit dans cette dynamique plus large. Son histoire de la Sonara, de la CDC, de la Cameroon Bank, de Tiko, de Victoria et de ses routes délabrées illustre ce qui a été perdu et pourquoi le combat continue. Comme l’a répété le Dr. Sako, l’issue logique de cette histoire inachevée est claire : l’indépendance.

la Rédaction de The Independentist

Leave feedback about this