Le système international, aussi imparfait soit-il, reste accessible à ceux qui y recourent avec clarté, légalité et détermination.

Par Ali Dan Ismael, Rédacteur en chef

Lorsqu’on parle des Nations Unies, on imagine souvent une institution où les nations se rendent pour « obtenir leur indépendance ». Cette vision est en partie juste, mais elle reste incomplète. Pour comprendre le fonctionnement de l’ONU, il peut être utile de la comparer à un grand magasin.

Dans ce magasin, les nations émergentes se rendaient au « rayon indépendance » durant l’ère de la décolonisation. Là, elles recevaient la souveraineté — parfois totale, parfois partielle. Une fois la transaction effectuée, l’ONU, comme un caissier, considérait que le service avait été rendu.

Mais que se passe-t-il lorsque, des années plus tard, un peuple se rend compte que son indépendance était incomplète ou manipulée ? Dans un magasin, on ne retourne pas l’article à l’étagère où il a été pris. On se dirige vers le service après-vente, où la réclamation est examinée, les raisons vérifiées et les solutions envisagées — qu’il s’agisse d’un remboursement, d’un échange ou d’un remplacement.

Il en va de même pour le système des Nations Unies. Une fois l’indépendance accordée, les questions d’injustice, de souveraineté inachevée ou de violations du droit à l’autodétermination ne relèvent plus du Conseil de tutelle ou des comités de décolonisation. Elles passent plutôt par les autres « guichets du service après-vente » de la gouvernance mondiale et du droit international, tels que :

La Cour internationale de Justice (CIJ) pour les différends entre États.

La Cour pénale internationale (CPI) pour la responsabilité en cas de crimes graves.

L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU pour la reconnaissance et l’action politiques.

La Commission internationale des droits de l’homme pour la surveillance et la défense des droits fondamentaux.

Des instruments internationaux comme la Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États.

Des résolutions nationales ou multilatérales, telles que la Résolution 684 du Sénat américain, qui reconnaissent la légitimité de certaines revendications.

La leçon pour tous

La clé à retenir est la suivante : l’ONU n’a pas « fermé ses portes » aux peuples qui poursuivent leur quête d’autodétermination. Le chemin a simplement changé — du rayon de la décolonisation vers les institutions plus larges du droit international, des droits humains et de la justice.

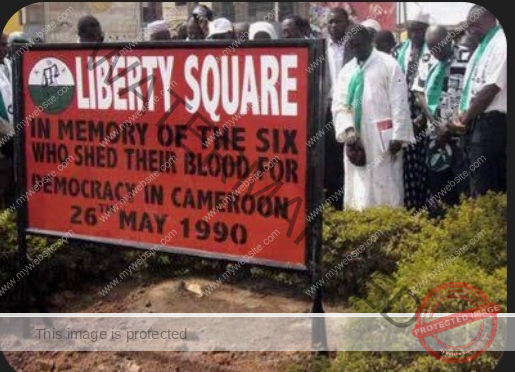

Le cas de l’Ambazonie

Cette leçon est particulièrement pertinente pour l’Ambazonie. Le peuple du Cameroun méridional n’a jamais été pleinement décolonisé, et son union avec la République du Cameroun n’a jamais fait l’objet d’une ratification légale conforme au droit international. Aujourd’hui, les Ambazoniens ne se trouvent plus dans le « rayon indépendance », mais bien au guichet du service après-vente de la communauté internationale.

Comme l’a souvent déclaré le Président Dr Samuel Ikome Sako : « Nous ne demandons pas des faveurs ; nous exigeons l’application du droit international. » La tâche des Ambazoniens n’est donc pas de se lamenter sur une porte close, mais de s’engager — fermement et stratégiquement — auprès des mécanismes qui restent ouverts.

La lutte pour la justice se poursuit, mais l’opportunité demeure également. Le système international, aussi imparfait soit-il, reste accessible à ceux qui y recourent avec clarté, légalité et détermination.

Ali Dan Ismael, Rédacteur en chef

Leave feedback about this