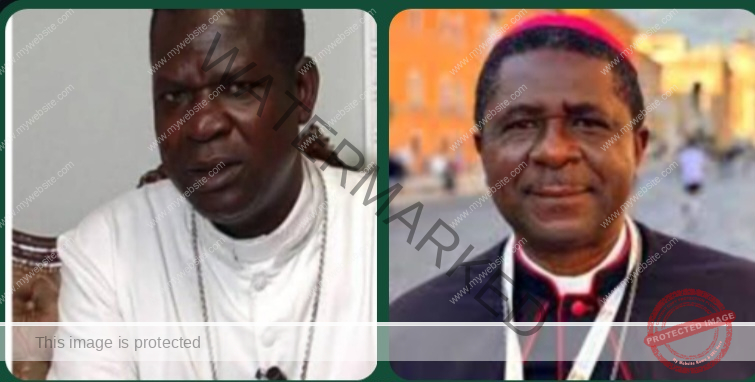

L’archevêque Samuel Kleda (en blanc) dit la vérité au pouvoir, l’archevêque Andrew Nkea (en noire)est prudent à l’extrême

Par Clarise Fonkwa, The Independentist

Dans une lettre pastorale rare et sans concession, l’archevêque Samuel Kleda dénonce la corruption endémique du Cameroun, la fraude électorale et le conflit non résolu avec l’Ambazonie — révélant au grand jour l’effondrement moral d’une nation. L’approche prudente de l’archevêque Andrew Nkea contraste vivement avec cette prise de position, tandis que le Dr Samuel Ikome Sako affirme que la seule voie vers la justice est une séparation complète — afin que l’Ambazonie et le Cameroun puissent enfin vivre en bons voisins.

Histoire de deux archevêques — et d’un président en exil

En août 2025, Mgr Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, a rompu avec une longue tradition de diplomatie prudente de l’Église au Cameroun. Sa Lettre pastorale sur le climat social du Cameroun à la veille de l’élection présidentielle n’était pas une suggestion polie — c’était un acte d’accusation moral.

Son message, ancré dans l’Écriture et la doctrine sociale de l’Église, était un véritable audit politique. Il a désigné le cancer de la mauvaise gouvernance et de la corruption comme la cause première de la déchéance du Cameroun, a établi un lien entre les dépenses électorales et le gaspillage ou la fraude, et a énuméré les maux nationaux — pauvreté, chômage, exode des jeunes, effondrement des infrastructures, gestion opaque des ressources pétrolières et minières, et, surtout, le conflit en Ambazonie.

Concernant le conflit en Ambazonie, il a souligné l’échec du Grand Dialogue National de 2019, critiqué le refus du gouvernement de prendre en compte les propositions des parties prenantes, et reconnu le lourd tribut humain et économique. Pour beaucoup, c’était la première fois depuis longtemps qu’un prélat catholique de ce rang exprimait aussi clairement la vérité en public : la nation est en chute morale et politique libre.

La ligne plus prudente d’Andrew Nkea

À l’inverse, Mgr Andrew Nkea de Bamenda, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, a souvent adopté un ton plus conciliant. S’il a parfois reconnu les souffrances en Ambazonie, ses déclarations publiques ont surtout visé à promouvoir l’unité nationale, un dialogue dans le cadre d’un seul Cameroun et un “retour à la normale”. Sa démarche consiste à maintenir des liens étroits avec les autorités, évitant toute confrontation directe sur la légitimité des élections, la corruption ou les abus militaires.

Alors que Kleda nomme aujourd’hui la corruption systémique, la fraude électorale et l’exploitation des souffrances ambazoniennes comme des conflits nationaux, Nkea met l’accent sur l’apaisement des tensions et la préservation du rôle de l’Église comme passerelle entre l’État et le peuple — même si cela signifie atténuer les critiques les plus franches. Pour de nombreux Ambazoniens, cela ressemble moins à de la pacification qu’à une esquive de la vérité.

La position de Sako : une rupture nette pour une paix durable

Pour le Dr Samuel Ikome Sako, président de la République fédérale d’Ambazonie (gouvernement en exil), la lettre de Kleda confirme ce que les Ambazoniens vivent depuis des décennies : l’État camerounais est structurellement incapable de se réformer.

Peu importe le nombre d’élections organisées, ou l’éloquence des discours sur le “dialogue”, la machine de corruption, de militarisation et de domination ethnique reste intacte.

La position du Dr Sako est claire :

La seule solution viable est la séparation politique complète entre l’Ambazonie (l’ex-British Southern Cameroons) et la République du Cameroun.

Il ne s’agit pas d’un appel à l’hostilité permanente, mais d’un nouveau départ — deux États souverains, libres de tracer leur propre destin, et décidant de vivre en bons voisins.

Avec la séparation, chaque partie pourra traiter ses propres défis de gouvernance, d’économie et de réconciliation sociale, sans rester enfermée dans une union dysfonctionnelle et involontaire qui entretient la méfiance et la violence.

Dans cette vision, les peuples ambazonien et francophone se rencontreraient non plus comme maître et sujet, mais comme égaux — commerçant, se rendant visite et coopérant dans le respect mutuel, sans barrages militaires ni chaînes politiques à supporter.

Réflexion finale :

Le courage de Kleda à dire la vérité met à nu la faillite morale du système. La prudence de Nkea montre les limites de la diplomatie institutionnelle de l’Église. La clarté de Sako offre une issue : la séparation, non comme un acte de vengeance, mais comme un premier pas vers une coexistence pacifique que l’union actuelle, brisée, ne pourra jamais offrir.

Clarise Fonkwa